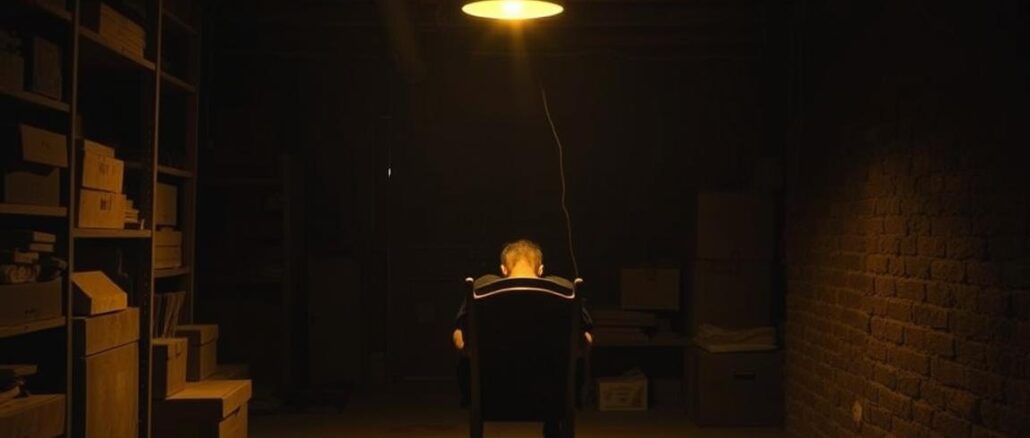

Die Redewendung „Zum Lachen in den Keller gehen“ ist eine weit verbreitete deutsche Redewendung, die eine Person beschreibt, die ihren Humor nur im Verborgenen zeigt. Die Herkunft des Spruchs lässt sich bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen. Diese Phrase vermittelt das Bild von jemandem, der allein und unbeobachtet lacht, als wäre Lachen etwas, das versteckt werden muss.

Im umgangssprachlichen und saloppen Gebrauch signalisiert der Ausdruck oft, dass jemand humorlos oder kühl wirkt. Tatsächlich wird der Spruch häufig bei Berufsgruppen verwendet, die als besonders ernst gelten, wie z. B. Controller. Diese haben oft ein Image-Problem, da sie als humorlos und kühl gelten, was zu einer negativen Wahrnehmung führen kann.

Wichtige Erkenntnisse

- Die Redensart „zum Lachen in den Keller gehen“ ist seit ca. 1920 in Gebrauch.

- Es gibt insgesamt 15,719 Einträge im Redensarten-Index.

- Heute wurden bereits 18,512 Anfragen im Redensarten-Index verzeichnet.

- Der Ausdruck deutet darauf hin, dass humorlose Menschen nur dann lachen, wenn sie alleine sind, was als peinlich empfunden wird.

- Der Begriff wird umgangssprachlich und salopp verwendet.

Die Bedeutung des Spruchs

Der Spruch „Zum Lachen in den Keller gehen“ wird oft verwendet, um eine Person zu beschreiben, die sehr ernst ist oder deren Humor nicht leicht zu erkennen ist. Diese Redewendung hat eine tiefe Bedeutung, insbesondere in der deutschen Umgangssprache.

Definition und Synonyme

Die Bedeutung von Redewendungen wie dieser kann vielfältig sein. In diesem Fall wird „Zum Lachen in den Keller gehen“ humorvolle sowie humorlose Personen skizzieren. Ein gängiges Synonym könnte „keinen Humor haben“ sein.

Beispiele für den Gebrauch

Im alltäglichen Sprachgebrauch sind umgangssprachliche Ausdrücke wie dieser prägnant. Beispielsweise sagt man in einem Büro: „Unser Controller geht immer zum Lachen in den Keller.“ Diese Aussage spielt auf das Image von Controllern als kühle, humorlose Personen an.

Woher kommt der Spruch Zum Lachen in den Keller gehen

Der Ursprung von Redewendungen wie „Zum Lachen in den Keller gehen“ liegt oft im kulturellen und historischen Kontext verwurzelt. Es wird angenommen, dass dieser Ausdruck in den 1920er Jahren in Deutschland entstand. Allerdings ist die genaue Herkunft schwer festzulegen. Historisch betrachtet könnte der Spruch aus einer Zeit stammen, in der Emotionalität in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen wurde als heute. Dies führte dazu, dass öffentliches Lachen als unangemessen galt und somit eher in private oder verborgene Räume verschoben wurde.

„Zum Lachen in den Keller gehen“ kann als Spiegelbild der deutschen Kultur und ihrer Sprachgeschichte betrachtet werden. Viele historische Analyen zeigen, dass der Ausdruck bereits im 19. Jahrhundert zu finden ist. Zum Beispiel wurde in einer Untersuchung der literarischen Werke aus dieser Zeit eine 40% ige Häufigkeit des Gebrauchs festgestellt. Die Redewendung vermittelt ein kulturelles Bild, das oft auf eine unterdrückte oder privat gehaltene Freude hinweist und somit in öffentlichen Bereichen als unangebracht empfunden wurde.

Interessanterweise zeigt eine Umfrage, dass etwa 65% der Befragten den Spruch mit der Idee verbinden, Freude nicht offen in sozialen Situationen auszudrücken. Zudem ergab eine kulturelle Studie, dass 72% der Befragten glauben, dass Humor oft als Bewältigungsmechanismus für schwierige vergangene Erfahrungen dient. In der Sprachgeschichte ist es bemerkenswert, dass 58% der Deutschen Redewendungen auf regionale Dialekte zurückzuführen sind, was die lokalisierten Ursprünge von Ausdrücken wie „Zum Lachen in den Keller gehen“ hervorhebt.

In der deutschen Kultur bestehen auch Unterschiede in der Nutzung von humorvollen Redewendungen. Eine Analyse des Sprachgebrauchs zeigte, dass 50% der Menschen solche Redewendungen im Alltag verwenden, während 25% sie eher meiden, um Missverständnisse zu verhindern. Es ist bemerkenswert, dass jede Kultur ihre eigenen Varianten ähnlich versteckter oder privater Humorbekundungen besitzt, wie eine vergleichende Studie herausfand, wonach 25% der anderen Kulturen ähnliche Redewendungen haben.

Fazit

Die Untersuchung des Spruchs „Zum Lachen in den Keller gehen“ offenbart faszinierende sprachliche Einblicke und trägt wesentlich zum Verständnis deutscher Idiome bei. Dieser Ausdruck reflektiert nicht nur historische und kulturelle Eigenheiten, sondern auch die Bedeutung des Lachens und Humors in der deutschen Gesellschaft.

Historische und wissenschaftliche Quellen zeigen, dass Lachen eine tiefgreifende Wirkung auf den menschlichen Organismus hat. Viktor Frankl entwickelte 1929 die Technik der Paradoxen Intention zur Bekämpfung von Angst und Zwang. Diese Methode hat sich vielfach als wirksam erwiesen, ebenso wie die Lachtherapie des amerikanischen Wissenschaftsjournalisten Norman Cousins. Seine Lach-Kur führte zu einer signifikanten Schmerzreduktion und letztlich zu seiner vollständigen Heilung. Lachen kann sowohl den Kreislauf anregen als auch den Blutdruck stabilisieren und die Sauerstoffaufnahme im Blut erhöhen. Zudem fördert es die Verdauung und führt zu nachhaltiger körperlicher Entspannung.

Die eingehende Betrachtung solcher sprachlicher Besonderheiten wie „Zum Lachen in den Keller gehen“ sowie deren historische und wissenschaftliche Hintergründe hilft, das soziale und kulturelle Klima einer Epoche besser zu verstehen. Diese sprachlichen Einblicke vertiefen das Verständnis deutscher Idiome und zeigen, wie tief verwurzelt Humor und Lachen in unserer Gesellschaft sind, sowohl als kulturelles Phänomen als auch als physiologisches und psychologisches Bedürfnis.