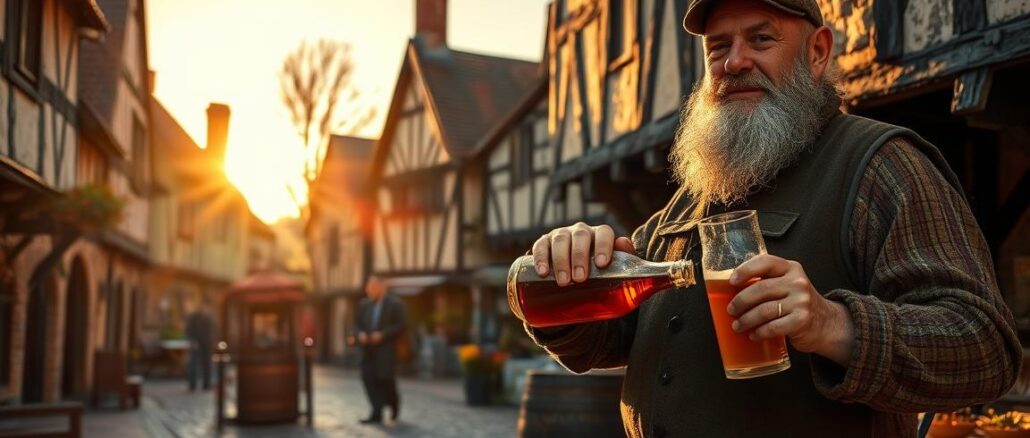

Die Redewendung „Wo der Bartel den Most holt“ ist ein fester Bestandteil der deutschen Sprache. Sie wird oft verwendet, um klarzumachen, dass jemand genau weiß, wie man etwas erreicht. Diese Redensart hat sowohl eine wörtliche als auch eine übertragene Bedeutung, die je nach Region variieren kann.

Historisch lässt sich die Redewendung bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Sie hat ihren Ursprung möglicherweise im Niederdeutschen oder in der Gaunersprache. Der Name „Barthel“ leitet sich von Bartholomäus ab und könnte mit dem Storch in Verbindung stehen. Auch sprachliche Elemente wie „Wort“ und „Geld“ spielen eine Rolle in der Deutung.

Die Redewendung wird oft humorvoll, aber auch ernsthaft verwendet. Sie zeigt, dass jemand schlau und gewitzt ist. Im nächsten Abschnitt werden wir tiefer in die Geschichte und Bedeutung dieser interessanten Redensart eintauchen.

Historische Wurzeln und literarische Belege

Die historischen Wurzeln der Redewendung reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Schon damals wurde sie in schriftlichen Quellen dokumentiert. Der Name „Barthel“ leitet sich von Bartholomäus ab und könnte symbolisch mit dem Storch in Verbindung stehen. Diese Deutung findet sich in der niederdeutschen Sprache, wo „Batheld“ sowohl als Storch als auch als Symbol für das Kind interpretiert wird.

Historische Quellen, wie der Eintrag im Duden, bestätigen die Herkunft der Redensart. Auch Knittelverse aus dem 17. Jahrhundert liefern wichtige Belege. Die Gaunersprache spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung. Hier finden sich Einflüsse aus hebräischen Wörtern, die die Bedeutung der Redewendung weiter prägten.

„Die Redensart zeigt, wie Sprache und Kultur über Jahrhunderte hinweg verwoben sind.“

In verschiedenen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz existieren unterschiedliche Varianten der Redewendung. Autoren wie Grimmelshausen, Jakob und Wilhelm Grimm sowie Heinrich Heine haben sie in ihren Werken verwendet. Diese literarischen Belege unterstreichen die Bedeutung und den sprachhistorischen Kontext der Redensart.

Wörter wie „brecheisen“ und „erbracht“ sind Teil der Erklärung. Sie zeigen, wie die Redewendung im Laufe der Jahrhunderte gewandelt wurde. Abschließend lässt sich sagen, dass die historische Entwicklung dieser Redensart ein faszinierendes Beispiel für die Dynamik der Sprache ist.

Woher kommt der Spruch Wo der Bartel den Most holt?

Über die Entstehung der Redewendung „Wo der Bartel den Most holt“ gibt es zahlreiche Erklärungsansätze. Eine Theorie führt sie auf die Gaunersprache zurück, in der Begriffe wie „Barsel“ (Brecheisen) und „Moos“ (Geld) eine zentrale Rolle spielten. Diese Interpretation deutet darauf hin, dass die Redensart ursprünglich mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stand.

Ein weiterer Ansatz verbindet den Namen „Barthel“ mit dem Heiligen Bartholomäus oder dem niederdeutschen Wort „Batheld“, das für den Storch steht. In der Mythologie symbolisiert der Storch oft das Kind, was die Redensart in einen kulturellen Kontext stellt. Diese Deutung zeigt, wie Sprache und Kultur eng verwoben sind.

Literarische Quellen, wie die Werke von Friedrich Torberg und Karl F. W. Wander, liefern wichtige Belege für die Verwendung der Redensart. Sie wurde in verschiedenen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz unterschiedlich interpretiert, was ihren Facettenreichtum unterstreicht.

„Die Redensart zeigt, wie sprachliche Entwicklungen über Jahrhunderte hinweg geprägt wurden.“

Abschließend lässt sich sagen, dass die Herkunft der Redewendung „Wo der Bartel den Most holt“ auf eine Kombination aus sprachlichen, kulturellen und historischen Einflüssen zurückgeht. Sie bleibt ein faszinierendes Beispiel für die Dynamik der deutschen Sprache.

Kultureller Kontext und mediale Verarbeitung

Die Redensart „Wo der Bartel den Most holt“ findet sich in vielen kulturellen und medialen Kontexten wieder. Sie wird nicht nur in der Alltagssprache verwendet, sondern hat auch ihren Platz in der modernen Medienlandschaft gefunden. Beispielsweise wurde sie in der BR-Sendung „Habe die Ehre!“ thematisiert, wo sie humorvoll und zugleich tiefgründig interpretiert wurde.

In politischen und gesellschaftlichen Diskussionen wird die Redensart oft ironisch eingesetzt. So wurde sie in Spiegel-Artikeln über Ex-Bundeskanzler Kohl verwendet, um bestimmte Verhaltensweisen oder Entscheidungen zu kommentieren. Diese mediale Verarbeitung zeigt, wie Redewendungen in verschiedenen Kontexten neue Bedeutungen erhalten können.

Ein interessanter kultureller Bezug besteht zum regionalen Weinbau. Der 24. August, der Tag des Heiligen Bartholomäus, spielt dabei eine Rolle. In Weinregionen wird dieser Tag oft mit Festen und Traditionen verbunden, was die Redensart in einen lebendigen kulturellen Rahmen stellt.

„Die Redensart zeigt, wie Sprache und Kultur über Jahrhunderte hinweg verwoben sind.“

Die Gaunersprache hat ebenfalls Einfluss auf die Bedeutung der Redensart. Begriffe wie „moos“ (Geld) zeigen, wie alte Sprachformen bis heute nachwirken. Die Redensart kann sowohl als Symbol für Cleverheit als auch als subtile Drohung interpretiert werden.

Regional und zeitlich variiert die Bedeutung der Redensart. In manchen Gegenden wird sie eher scherzhaft verwendet, in anderen ernsthaft. Diese Unterschiede unterstreichen die Dynamik der Sprache und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Kontexte.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Redensart „Wo der Bartel den Most holt“ in der Popkultur weiterlebt und immer wieder neu interpretiert wird. Sie bleibt ein faszinierendes Beispiel für die Vielseitigkeit und Aktualität der deutschen Sprache.

Schlussbetrachtungen und weiterführende Perspektiven

Die Redewendung „Wo der Bartel den Most holt“ bleibt ein faszinierendes Beispiel für die Dynamik der deutschen Sprache. Ihre historischen Wurzeln reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück, und sie hat sich im Laufe der Zeit sowohl in der Gaunersprache als auch in der Literatur etabliert. Die verschiedenen Erklärungsansätze, von der Verbindung zum Heiligen Bartholomäus bis hin zu regionalen Weinbautraditionen, zeigen die Vielschichtigkeit dieser Redensart.

Kritisch betrachtet, spiegelt die Redewendung nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle Entwicklungen wider. Begriffe wie „wein“ und „geld“ haben ihre symbolische Bedeutung behalten, während die Interpretationen regional variieren. Autoren und Medien haben dazu beigetragen, die Redensart in neuen Kontexten zu beleben und ihre Bedeutung zu erweitern.

In Zukunft könnte die Redewendung weiterhin in der Popkultur und Politik verwendet werden, um Cleverheit oder subtile Drohungen auszudrücken. Sie bleibt ein lebendiger Teil der deutschen Sprache, der sowohl historische Fakten als auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegelt. Damit bietet sie immer wieder neue Anknüpfungspunkte für Diskussionen und Interpretationen.