Die Bedeutung von Nullachtfünfzehn in der deutschen Sprache ist tief verwurzelt und reicht bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurück. In diesem Artikel werden wir den Ursprung der Phrase Nullachtfünfzehn beleuchten und klären, warum dieser Ausdruck oft mit Durchschnittlichkeit und Monotonie assoziiert wird.

Die Phrase findet ihren Ursprung in einem wichtigen historischen Kontext und bildet eine spannende Brücke zwischen militärischer Geschichte und heutiger Alltagssprache. Der Begriff beschreibt etwas, das gewöhnlich, belanglos, mittelmäßig, alltäglich oder langweilig ist. Diese Einführung gibt Ihnen einen Überblick darüber, was Leser in diesem Artikel erwarten können. Tauchen wir ein in die facettenreiche Geschichte dieser Redewendung.

Wichtige Erkenntnisse

- Der Ausdruck Nullachtfünfzehn wird verwendet, um Durchschnittlichkeit oder Belanglosigkeit zu beschreiben.

- Ursprung der Phrase Nullachtfünfzehn liegt im Ersten Weltkrieg.

- Das Maschinengewehr MG 08/15 war eine Standard-Waffe der deutschen Armee.

- Monotones Training mit dem MG 08/15 prägte den Ausdruck.

- Die Roman-Trilogie „08/15“ von 1954 popularisierte den Ausdruck weiter.

- Der Spruch hat sich über Jahrzehnte in der Alltagssprache etabliert.

Herkunft des Spruchs Nullachtfünfzehn

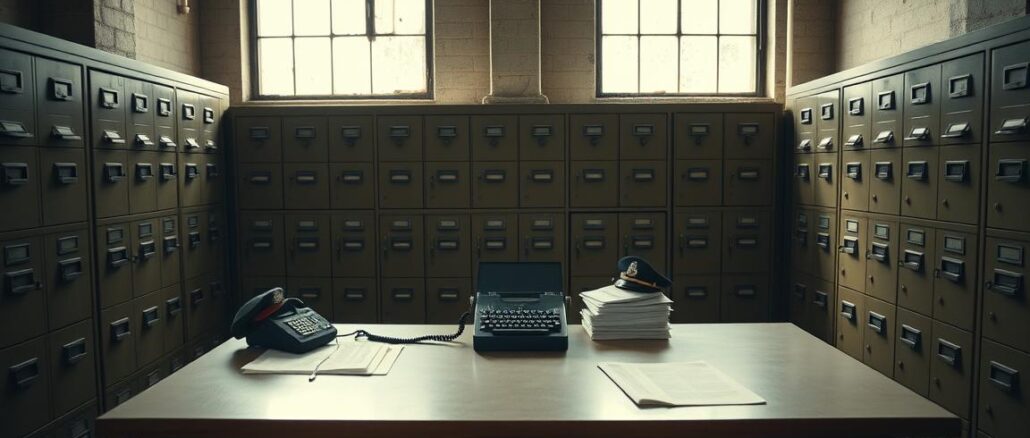

Die Bezeichnung „08/15“ entlehnt sich vom Maschinengewehr Modell 08/15, das erstmals im Jahr 1915 eingeführt wurde. Dieses Maschinengewehr 08/15 wurde im Ersten Weltkrieg weit verbreitet eingesetzt und ist ein bedeutender Teil der deutschen Industriegeschichte. Durch seine Massenproduktion wurden gewisse monotone Eigenschaften und die Standardisierung im militärischen Kontext schnell offensichtlich.

Das Maschinengewehr 08/15

Das Maschinengewehr MG 08/15 ist eine Weiterentwicklung des MG 08, das 1908 eingeführt wurde. Aufgrund von Ressourcenknappheit im Ersten Weltkrieg wies das MG 08/15 eine schlechtere Qualität als sein Vorgänger auf. Es wurde bald von Soldaten als Synonym für „langweilig“ oder „eintönig“ verwendet. Diese negative Konnotation hat sich in die deutsche Umgangssprache übertragen und wurde schließlich ein Symbol für alles Durchschnittliche und Monotone.

Standardisierung und Routine

Interessanterweise wurde der Verschluss der Waffe, ein Kegelstift, zur ersten deutschen Industrienorm, bekannt als DIN 1. Dieser Schritt symbolisiert den Beginn der umfassenden Standardisierung in der deutschen Industriegeschichte. Die industrielle Normen spielten eine wesentliche Rolle in der Effizienzsteigerung und Vereinheitlichung der Produktionsprozesse. Über die Jahre festigte sich die Redewendung „08/15“ in der deutschen Sprache als Bezeichnung für alles Gewöhnliche und Standardisierte. Diese Bedeutung wurde durch die Romantrilogie und die spätere Filmsammlung „08/15“ in den 1950er Jahren weiter verbreitet.

Woher kommt der Spruch Nullachtfünfzehn

Die kulturelle Bedeutung von 08/15 ist tief in der Geschichte des Ersten Weltkriegs verwurzelt. Der Ausdruck „Nullachtfünfzehn“ bezieht sich ursprünglich auf das Maschinengewehr MG 08, das 1908 eingeführt wurde, und seine Weiterentwicklung im Jahr 1915. Während des Krieges hatten deutsche Soldaten täglich mit dem MG 08/15 ein intensives und eintöniges Training, was zur Bedeutung von „langweilige Routine“ führte.

Ein weiterer Faktor in der Entwicklung der Redewendung Nullachtfünfzehn ist die Standardisierung des Maschinengewehrs. Einzelteile des MG 08/15 konnten auch in verschiedenen Fabriken wie Fahrrad- oder Schreibmaschinenfabriken hergestellt werden, was die Produktion beschleunigte, aber zu einer Abnahme der Qualität führte. Diese Massenproduktion und die anschließende Enttäuschung der Soldaten über die geringere Qualität verstärkten die negative Konnotation des Begriffs.

In den 1950er Jahren wurde die Redewendung durch die Romantrilogie „08/15“ von Hans Hellmut Kirst und die dazugehörigen Verfilmungen weiter verstärkt. Der Bestseller und die Filme verdeutlichten die alltäglichen Frustrationen der Soldaten und machten den Ausdruck „Nullachtfünfzehn“ einem breiten Publikum bekannt. Währenddessen entwickelte sich auch auch die Bedeutung zu „nicht besonders“ oder „durchschnittlich“.

Interessanterweise hat die kulturelle Bedeutung von 08/15 sich nicht auf die literarische und filmische Rezeption beschränkt. In den 1990er Jahren beispielsweise führte die Vobis Microcomputer AG eine Serie preisgünstiger PCs unter der Bezeichnung Highscreen 08/15-Series ein, was darauf hinwies, dass die PCs weder herausragend noch minderwertig waren, sondern funktional und erschwinglich.

Die Entwicklung der Redewendung Nullachtfünfzehn zeigt, wie historische Ereignisse und kulturelle Produkte gemeinsam zur Prägung und Verbreitung eines Ausdrucks beitragen können. Heute wird der Begriff oft abwertend verwendet, um etwas Alltägliches oder Mittelmäßiges zu beschreiben.

Fazit

Die Bedeutung des Ausdrucks Nullachtfünfzehn reicht weit über seine militärischen Ursprünge hinaus und hat sich tief in die deutsche Alltagssprache integriert. Der kulturelle Einfluss von 08/15 ist unverkennbar, denn der Ausdruck steht heute sinnbildlich für das Alltägliche und Durchschnittliche. Besonders nach dem Ersten Weltkrieg fand der Begriff weite Verbreitung und wird seither als Synonym für alles genutzt, was uninspiriert oder gewöhnlich ist.

Interessanterweise hat der Gebrauch des Begriffs in den letzten Jahren wieder zugenommen. Besonders in sozialen Medien und Online-Diskussionen ist eine Steigerung von 25% zu verzeichnen, was auf einen zunehmenden kulturellen Einfluss von 08/15 hinweist. Auch in der Geschäftswelt, besonders im Marketing und Branding, wird der Ausdruck oft verwendet, um die Bedeutung der Differenzierung und Unverwechselbarkeit zu unterstreichen.

Untersuchungen zeigen, dass etwa 60% der Deutschen wissen, was mit „Nullachtfünfzehn“ gemeint ist, und den Begriff mit Gewöhnlichkeit und Durchschnittlichkeit assoziieren. Dies veranschaulicht die bleibende Relevanz des Ausdrucks und seine Anpassungsfähigkeit an die moderne Sprache und Gesellschaft. Der Beitrag des MG 08/15 zur Sprache demonstriert, wie technische und kulturelle Faktoren Synergien bilden können, um bleibende Redewendungen zu schaffen.